LA FAMILLE DE MONDENARD, SEIGNEURS DE BIÈRE À LAPLUME

ET SES DESCENDANTS À BRUCH ET À AUTIÈGES.

L'ÉCHANGE DE ROQUELAURE CONTRE BIÈRE

Le 21 Juin 1662 noble Charles de MONDENARD, Seigneur de Roquelaure et Gilles du BOUZET, Seigneur Marquis de Roquépine, réunis devant notaire dans le chateau noble de Pouy-Roquelaure, échangèrent leurs châteaux et leurs terres. Ce ne fut pas sans un certain déchirement pour Charles, puisque Roquelaure appartenait à sa famille paternelle depuis deux siècles. Mais cette transaction avait des avantages. Gilles du Bouzet se constituait avec Roquelaure un ensemble de terres d'un seul tenant, nécessaire pour justifier son titre de Marquis.

Charles, avec Bière, disposait d'une propriété plus petite certes, mais avec en compensation une soulte de 9000 livres qui lui servit à rembourser ses dettes et à payer la dot de sa soeur Anne épouse du docteur en médecine Jean Pierre BOUSQUET. À son frère Pons -qui s'était marié le 3 0ctobre 1661- il abandonnait la maison et les terres des Mondenard à Lamontjoye-de-Saint-Louis. Charles gardait cependant un pied en condomois avec la métairie de Padouen à Liaroles.

UNE NAISSANCE AVANT MARIAGE

De son mariage avec Louise de GROSSOLLES fille d'Antoine, Seigneur de Saint-Martin, Charles 1 de MONDENARD avait eu plusieurs enfants. Leur fils Michel 1 se maria le 8 Juin 1673 à Catherine du BERNAT et devint à son tour seigneur de Bière. Catherine lui donna deux fils et quatre filles. L'aîné, Michel 2, Capitaine au régiment de Laonnois, s'était marié le 14 fèvrier 1708, mais blessé grièvement au siège de Bouchain il mourut en 1715 sans descendance. Charles 2, le cadet n'était pas marié; il servait dans l'artillerie et fut bléssé au siège de Suze. Sa famille le pressait de se retirer du service et d'épouser une noble héritière de la contrée pour assurer la descendance. Mais Charles, qui avait 46 ans, attendait un évènement pour révéler son secret. Le 8 Mars 1722 la jeune et belle Marguerite DESESBATS, d'une famille d'artisans charpentiers de Laplume, mit au monde leur fils Joseph. Charles le reconnut immédiatement. Le contrat de mariage fut signé le 22 Avril, la bénédiction nuptiale eut lieu le 11 Mai. Charles 2 avait tout arrangé en 9 semaines.

LE TESTAMENT DE CHARLES, DEUXIÈME DU NOM

Le 20 Avril 1758, Charles de MONDENARD, Seigneur de Bière, fait son testament; il a 82 ans. De ses quatre fils: Joseph 1, Philippe, Jean François et Joseph 2, le second, jeune lieutenant, vient d'être tué à la bataille de Rosbach (près de Liepzig) le 5 Novembre 1757. Ils sont tous célibataires de même que ses trois filles, Catherine, Paule et Foy. Les fils survivants ont 36, 28 et 24 ans, les filles 34, 32 et 21 ans. Il est grand temps de penser mariage et succession.

Joeph 1 l'aîné, est son héritier universel, Capitaine au Régiment de Pièmont, il sort blessé au visage de la bataille de Rosbach. Décoré de la Croix de Chevalier de Saint-Louis, belle stature mais défiguré, il croit peu en ses chances de mariage.

Jean François n'a ni l'atout de la fortune, ni celui de l'instruction, ni celui de la gloire militaire. Il renonce au mariage sans pour autant entrer dans les ordres.

Joseph 2, filleul de son frère Joseph 1, se destinait à la prêtrise. Il était clerc tonsuré avant la mort au champ d'honneur de son frère Philippe. Doué pour les études, il avait reçu une solide instruction au séminaire. C'est lui qui fut chargé de se marier et d'avoir des héritiers.

LE MAIRE DE LAPLUME

Seuls les deux Joseph se marièrent et eurent chacun une descendance. Le plus jeune convola le premier.

Joseph 2 se maria à Bruch le 13 Novembre 1769 avec Thècle d'ALESPEE, d'une famille célèbre à NERAC depuis l'époque du roi de Navarre Henri 1er d'Albret et de la reine Marguerite, soeur du roi François Ier et auteur de l'Heptaméron. Thècle d'ALESPEE hérita, par sa mère Jeanne de SAUBUSSE, des terres et de la Maison forte de Roques à BRUCH. Thècle mit au monde cinq enfants nés entre 1770 et 1778, les deux premiers à BRUCH, les trois plus jeunes à LAPLUME.

1° Thérèse née le 7 Août 1770 est probablement morte jeune. En marge de son acte de baptême et de la même main on trouve: "obit cadem die et anno."

2° Marie Anne née le 9 Novembre 1771 sera plus tard la châtelaine de Bière.

3° Joseph-Giles né le 25 janvier 1775 et porté au baptême par son cousin Giles de Mondenard de la branche de Gaichot et Lamontjoye, ne vécut que dix jours.

4° Marie née infirme le 12 Septembre 1776 mourra à 28 ans célibataire.

5° Joseph Romain Bonaventure (J.R.B.) né le 25 Novembre 1778 avait pour parrain son oncle Joseph 1 devenu lieutenant colonel au régiment de Blésois. En l'absence du parrain, il fut porté sur les fonts par Romain Castaing, ami de la famille. Le prêtre et curé de Laplume était Bonaventure Dobsan. J.R.B. sera plus tard le châtelain d'Autièges.

Joseph 2, devenu le Chevalier de Mondenard, avait quitté BRUCH avec sa famille vers 1774. Ils emmenagèrent à LAPLUME où les Mondenard possédaient deux maisons en ville en plus du château de Bière situé à l'exterieur de la ville..

L'année même où naquit J.R.B., le Chevalier de Mondenard son père, fut nommé Maire de LAPLUME. Il prêta serment le 28 Avril 1778. À partir de mars 1779 la maison de Roques à BRUCH devint vide, Thérèse, la tante maternelle de Thècle, venait d'y mourir.

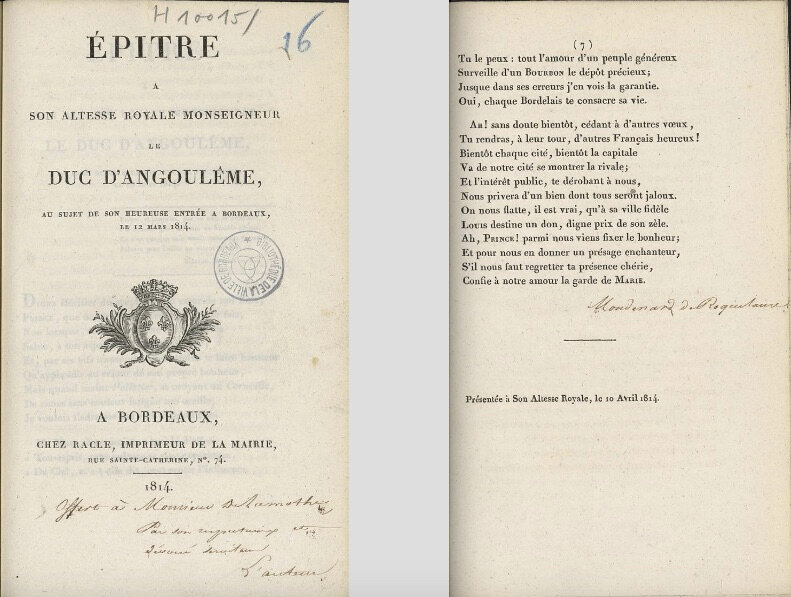

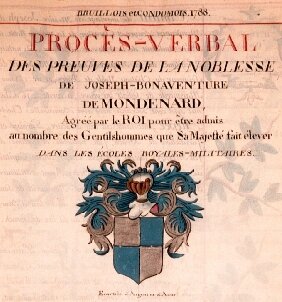

J.R.B. fit ses preuves de noblesse devant le juge d'armes d'Hozier en 1788 et il fut admis à la célèbre école royale et militaire de Sorèze.

LE MARÉCHAL DE CAMP ET ARMÉES DU ROI

Joseph 1, peu avant 1775, s'était rapproché de ses cousins Montaigut de Cremps avec lesquels il avait fait paraître leur généalogie commune au tome XIV du Dictionnaire de la noblesse de La Chesnaye Desbois 'Article MONTAGU). Il rétablit son nom complet MONTAGU de MONDENARD à l'instar de ses cousins Montaigut, devenus MONTAGU LOMAGNE. Il fut nommé Brigadier (Commandant de garnison) le 1er Mars 1780 et Maréchal de Camp (Général de Brigade) le 1er Janvier 1784. L'historien Jules ANDRIEU fit paraître tout un chapitre sur lui en 1886 dans son livre: "Les Oubliés, Quelques soldats agenais du XVIIe au XIXe siècles."

LE REPRESENTANT DE LA NOBLESSE AUX ASSEMBLEES DES TROIS ORDRES

Fraîchement retraité de l'armée, Joseph 1 s'installe dans son chateau de Bière. Il a 62 ans et n'est toujours pas marié. Il reçoit une pension de retraite de maréchal de camp de 3600 livres à laquelle s'ajoute une pension de Chevalier de Saint-Louis de 800 livres. Il participa à Lectoure aux assemblées des trois ordres dès septembre 1787 en qualité de premier représentant de la noblesse de l'élection de Lomagne. (Archives départementales 31/C519 ). Il fut proposé en décembre 1788 pour être nommé Bailly d'épée du Bruillois, poste qui n'était plus pourvu depuis de nombreuses années. Il écrivit le 24 avril 1789 au ministre NECKER pour lui envoyer les cahiers de doléances du Bruillois et protester contre le rattachement du Bruillois à la Lomagne. Il n'avait plus voulu participer à Lectoure à l'assemblée de la noblesse de Lomagne car il défendait l'idée avec d'autres d'une assemblée du Bruillois indépendante à Laplume.

LES TROUBLES DE LA REVOLUTION

Pendant la période révolutionnaire. Joseph 1 et Joseph 2 perdent leur frère Jean-François. Il décède à 60 ans, le 31 Août 1790, sans avoir été marié. La fièvre révolutionnaire touche la famille de trés prés. Le 2 Août 1792 Jean d'ALESPEE oncle maternel de J.R.B. (il était le demi frère de Thècle d'ALESPEE) fut assassiné à NÉRAC, percé d'une broche et pendu à un ormeau pour avoir refusé de livrer des armes à une bande de furieux. J.R.B. allait avoir 14 ans, ses soeurs Marie Anne et Marie avaient 21 et 16 ans. Joseph 2, Thècle et leurs enfants quittèrent l'enceinte de la ville de LAPLUME pour revenir à BRUCH dans la Maison forte de Roques.

Joseph 1, qui percevait toujours sa retraite de Maréchal de camp, se maria avec sa nièce Marie Anne. Comment expliquer ce mariage incroyable? Pourquoi ce vieux général de 72 ans épousa-t-il sa nièce de 23 ans? Nous ignorons la réponse, tout comme la date exacte des noces que l'on peut situer au cours de l'année 1794, c'est à dire au plus fort de la dictature de Robespierre.

A la suite du mariage naquirent au château de Bière deux enfants:

1° Cyprien MONDENARD vit le jour le 26 Mars 1795. Bien qu'amputé sur son acte de naissance de sa particule nobiliaire en raison des lois révolutionnaires, il était promis à devenir le chef de lignée des MONTAGU de MONDENARD; mais cette espérance ne dura que quelques heures, car il est décédé à Bière le jour même de sa naissance.

2° Séraphine, Thècle, Zoé MONDENARD naquit le 1er Mai 1797. Seule héritière du Maréchal de Camp elle épousera Joseph de FONTARGET à qui elle donnera une descendance qui subsiste au XXIe siècle. Ils s'installeront au château de Belleplaine prés de LAVILLEDIEU DU TEMPLE. Séraphine venait de souffler les bougies de ses trois ans quand son père, le vieux général, est mort le 12 juin 1800. Avant de mourir il avait assisté au mariage de J.R.B. son filleul et unique neveu.

JOSEPH ROMAIN BONAVENTURE ( J.R.B.) SOUS LE CONSULAT

J.R.B. domicilié à BRUCH épouse le 20 Novembre 1798 Anne MARTIN d'une famille de magistrats de LAPLUME. Ils ont tous deux vingt ans. Il signe alors "Mondenard", elle signe "Nanete Martin". À l'époque de la mort de son oncle J.R.B. est à BRUCH, il est souvent témoin à des mariages. En octobre 1800 Napoléon permet le retour de 52000 royalistes émigrés. J.R.B. se souvient qu'il est un descendant des Montaigut du Quercy et que le ci devant Comte de MONTAGU LOMAGNE est son cousin. Au début de l'année 1804 il signe "Montagu Mondenard" et en septembre de la même année "Montagu de Mondenard" entre temps Napoléon est devenu Empereur et les particules nobiliaires ou non reviennent.

Le premier mariage de J.R.B. ne donne pas d'enfant, il divorce grâce aux nouvelles lois napoléoniennes. En 1805 il vit toujours à BRUCH et revient à une signature simplifiée "Mondenard"

PREMIER EMPIRE, LA CHATELAINE DE BIÈRE SE REMARIE

Marie Anne, jeune veuve du ci devant Maréchal de camp se remarie en 1806 avec Paulin du BERNARD de LÉCUSSAN, d'une vieille famille du Bruilhois. Séraphine, Thècle, Zoé de MONTAGU de MONDENARD a alors 9 ans. De ce deuxième mariage viendront Romain et Victoire. De Séraphine descendent aujourd'hui les LECHALUPE et de Romain les d'AYRENX.

J.R.B. HÉRITE, SE REMARIE ET S'INSTALLE A AUTIÉGES

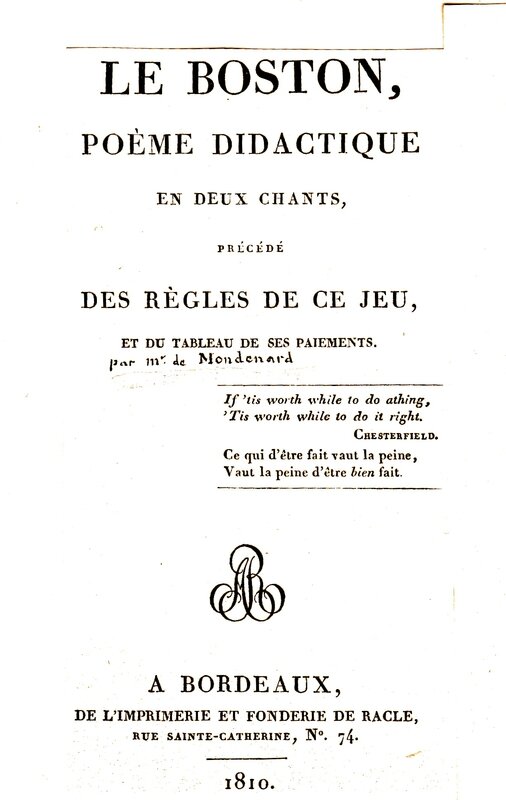

J.R.B. participe comme témoin en 1806 et 1808 à BRUCH à de nombreux mariages. Sa mère Thècle d'ALESPEE avait un cousin germain, l'abbé Jean de MONIÉ (écrit parfois Monier) qui était propriétaire en titre de châteaux, métairies et terres ayant appartenus, certains aux Alespée, d'autres aux de Monié. Le 8 Mars 1806 il met la dernière main à son testament, dont la plus grande partie -55 pages- avait été rédigée avant décembre 1804. Le 11 Novembre 1809 l'abbé de MONIÉ meurt faisant de J.R.B. l'un de ses principaux héritiers à condition qu'il ajoute le nom "de Monié" à celui de "Mondenard". Deux semaines après ce décès, le jour de ses 31 ans, J.R.B. se conforme à la volonté de son donateur. Il a adopté une nouvelle signature "de Mondenard de Monié". Trois mois après, le 25 fevrier 1810, il épouse Anne Nancy BERTIN, originaire de la région de Villeneuve sur Lot et élevée par son oncle et tuteur Jacques DUTHIL de NERAC. C'est à la même époque que J.R.B. perdra son père; le Chevalier Joseph 2, ex maire de LAPLUME, s'éteint le 29 avril 1810 à BRUCH dans la Maison forte de Roques.

Le testament de l'abbé de MONIÉ attribue à J.R.B. la propriété du Château d'Autièges. Il continuera cependant à habiter la Maison forte de Roques avec sa jeune épouse et sa mère jusqu'en 1811. Il signe avec constance "Mondenard de Monié" en particulier sur les actes de naissance de ses enfants: Marthe, Amélie le 6 janvier 1811 à BRUCH et Joseph Ernest le 19 Juin 1813 à AUTIEGES. La Maison forte de Roques ne fut vendue qu'aprés le 10 septembre 1821, date du décés de Thècle d'ALESPEE à BRUCH. Cette maison a complètement disparu, elle a laissé sa place à un grand terrain cultivé et ses pierres furent réémployées pour d'autres constructions. J.R.B. est Maire d'AUTIÉGES en Janvier 1816 et prépare la fusion de cette commune avec celle de FIEUX qui eut lieu le 1er Mai 1841. C'est alors qu'il devient Maire de FIEUX jusqu'en mars 1848 date à laquelle son fils aîné le relaie. La succession de l'abbé de Monié sera définitivement réglée le 24 fèvrier 1844. A partir de cette date J.R.B. abrégera plus souvent sa signature et même pour le mariage de son fils aîné, le 11 Octobre 1848, il écrira simplement "Mondenard". Il sera le grand père du député du Lot et Garonne, Adolphe de MONDENARD, dont une rue de NERAC porte le nom. Il est le trisaïeul du rédacteur de ces lignes, aîné de la famille depuis 1986.

Michel de MONDENARD de la branche de MONIÉ, Villecresnes, décembre 1995.